O atropelamento (Marrakesh, 2003.03.04)

A Terça-Feira de Carnaval amanhecera gloriosa. O céu não dava hipótese às nuvens e o vidro do jipe até aumentava os 24 graus lá de fora. Em suma, era dia de t-shirt.

A Terça-Feira de Carnaval amanhecera gloriosa. O céu não dava hipótese às nuvens e o vidro do jipe até aumentava os 24 graus lá de fora. Em suma, era dia de t-shirt.Ao volante, eu estava com uma disposição de assobio. Aliás, ninguém ali acusava o facto de ser o último dia em Marrocos. Não era bom estarmos ainda a 140 quilómetros de Marrakesh, quando já nos devíamos preparar para sair de lá. Mas, depois recuperava-se, pensei.

A rodar pela estrada do Atlas, com as suas faces enrugadas e as farripas de neves eternas à vista, era preciso mais que um atraso para trazer o mau humor para dentro do Freelander. Mal sabia eu que, algumas curvas adiante, me esperava o pior momento de toda a viagem.

Ao longe, sete ou oito crianças brincavam na berma da estrada. Decidimos logo que iam ficar ali os nossos últimos rebuçados de mentol. Primeiro, a maior indiferença; quando a primeira arriscou, gerou-se o entusiasmo; e, num ápice, deflagrou a batalha campal. Em dois minutos, as crianças desgrenhavam-se, esgravatavam o chão e chocavam de cabeça contra as portas do carro. Lutavam por rebuçados de mentol. Era demais para mim.

Nunca me sentira tão arrependido de interfe- rir na vida de gente que me é estranha. Pedi ao Pedro para fechar a janela e, por duas ou três vezes, pisei com força no acelerador, tentando que o troar do motor as separasse. Umas pararam, mas outras somente se afastaram. Então, decidi deixar aquele horrível cenário.

Nunca me sentira tão arrependido de interfe- rir na vida de gente que me é estranha. Pedi ao Pedro para fechar a janela e, por duas ou três vezes, pisei com força no acelerador, tentando que o troar do motor as separasse. Umas pararam, mas outras somente se afastaram. Então, decidi deixar aquele horrível cenário.Mas, passados uns duzentos metros, fiz inversão de marcha. Afinal, eu tinha criado a confusão. Não podia simplesmente ir embora. Quando cheguei junto a elas, já ninguém rebolava pelo chão. Agora, todas se juntavam num círculo. Saí do jipe e aproximei-me. No meio, uma rapariga com oito ou nove anos choramingava. Olhei para baixo e vi-lhe o pé. Torcido. Partido.

E eu era o responsável. Tinha-a atropelado. Ninguém parte o pé a lutar com raparigas da mesma idade. Tentei falar com ela, mas não sabia francês. Ninguém ali falava francês. Há quilómetros que eu não via uma casa ou algo que pudesse ter um telefone. Nervosamente, eu repetia “hospital, hospital”. Mas nada, ninguém percebia nada.

Pensei em regressar ao jipe e procurar um telefone. Isso, ia fazer isso. Mas, antes de sair dali, num gesto que ainda hoje não percebo se me choca, peguei na mão dela e fechei-a num rolo de dirhams. Não sei quantos. Provavelmente, mais do que o suficiente para sustentar uma pobre família do Atlas e toda a sua prole durante um ou dois meses. Não era para comprar a minha redenção. Queria… sei lá o quê. Passei-lhe a mão pelo cabelo e voltei ao carro. Tinha que arranjar forma de telefonar.

Andei, andei e nada. Não se via uma merda de um restaurante de estrada. Foi então que, separadas por cinco minutos, cruzaram-se connosco duas ambulâncias. Mesmo que não tivessem sido chamadas para a menina, iam passar por ela. Naquela estrada, não havia forma de não passarem por ela.

Uma hora à frente, estava Marrakesh. Chamam- -lhe a “Pérola do Sul” ou a “Cidade Rosa”. Para mim, significou quatro horas de uma terra que não vi como gostaria e que não senti como queria. Não havia forma de recuperar aquela disposição da manhã.

Uma hora à frente, estava Marrakesh. Chamam- -lhe a “Pérola do Sul” ou a “Cidade Rosa”. Para mim, significou quatro horas de uma terra que não vi como gostaria e que não senti como queria. Não havia forma de recuperar aquela disposição da manhã.

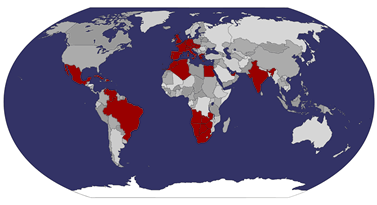

Maroon

Maroon

1 Comments:

Great pics!

Enviar um comentário

<< Home