Quando tinha um bom punhado de quilómetros pela frente, decidi levar a estrada de Er Rachidia para Ouarzazate na descontração; quando tinha mesmo que ganhar tempo, fui aliviado de 400 dirhams por excesso de velocidade. Em suma, fruto das minhas ponderadas opções, acabei por chegar a Aït Benhaddou eram já 6 e 10 da tarde.

Faça-se justiça, é por esta hora que o

ksar ganha mais encanto. Só por aqui andam os que cá vivem e o sol decide vir corar o ocre destas paredes de adobe. Às 6 e 10 da tarde, quem é estrangeiro sente-se mais estrangeiro. E acolhe o convite de coração aberto.

Já não me lembro do nome dele. Lembro-me que era tuaregue e que dizia que tinha sido figurante no “Gladiador”. Ali mesmo em Aït Benhaddou, por onde também andaram as câmaras que filmaram “Lawrence da Arábia” e a “Jóia do Nilo”. Era um homem alto, garboso, com barba rala e figura de chefe de clã.

Era também um compêndio de negociação. Falava baixo mas com firmeza. A sua loja tinha aquela camada de pó que nos fazia pensar em autenticidade. E mesmo que ali houvesse um tapete ou uma espada feita por chineses, o fumo das chávenas de chá levavam-nos para tempos antigos.

Durante uma hora e tal, tentei que o meu francês à Bolöni com entoação à Chirac lhe fizesse ver que havia um limite para o que eu podia gastar. Mas, entre as minhas simulações de retirada (porque era muito o que ele pedia), os seus lamentos por uma família grande a sustentar (porque era pouco o que eu oferecia) e um incontável número de sentidos abraços (porque a nossa amizade não estava em causa), acabei por trazer um fantástico tapete e um pilão de almofariz que ainda hoje me apaixona.

No fim, paguei muito menos do que ele pedia. Mas talvez tenha pago mais do que era o preço. Certo é que com o nosso acordo tinha também chegado a noite escura. E numa terra feita de terra, água e palha, não se pode esperar mais luz na rua do que o luar e os pequenos candeeiros em cada casa.

Só olhos treinados nos conseguiriam encontrar o caminho de volta. Não os nossos, certamente. Acompanhámos o último abraço com os bons augúrios com que os amigos se despedem (

“Que o Profeta guie os teus passos na estrada da vida”) e seguimos atrás do jovem empregado do tuaregue.

Um vendedor já embriagado insistiu para que lhe comprássemos um tapete.

“Não tenho mais dinheiro” e acelerei o passo. Mais à frente, o miúdo descia de pedra em pedra, com a Fátima, o meu irmão e a namorada a esforçarem-se para o acompanhar. Era como se tivéssemos os olhos fechados. Não víamos mais que dois metros adiante, mas não podíamos perder o nosso guia na sua gincana entre as mais estreitas ruelas. Ou seja, íamos mais rápido do que era aconselhável, fazendo daquela descida uma atabalhoada escorregadela no escuro.

Até que começaram os gritos. Primeiro ao longe, depois cada vez mais perto. Traziam lanternas e davam ar de seguir exactamente o nosso caminho. E foi quando chegámos à margem do rio, que percebemos que ali éramos a presa. Eram dois e o modo como agitavam os braços acabou com as dúvidas. Pior, galgavam aquele terreno pedregoso com uma incrível agilidade. De tal modo que, quando terminámos a assustada travessia do rio, já apenas um par de metros nos separava deles.

Finalmente, alcançaram-nos. E agarraram o miúdo pela camisola, enquanto lhe gritavam com violência. Os nossos olhos estavam mais habituados ao escuro, mas não o suficiente para percebemos o que se ia passar. Então, enquanto eu agarrava o meu canivete, o Pedro aproximou-se deles e, do alto do metro e oitenta e tal, disparou forte em português:

“O que é que se passa aqui?”Talvez eles não estivessem à espera. Talvez pudessem esperar para resolver o seu problema. A verdade é que tudo ficou por ali, num feliz anti-clímax. Ainda deu para vê-los atravessar o rio. Ainda deu para ouvir as suas vozes a troar. Para mais não deu: estávamos já em trote rápido dali para fora, ainda a tremer com o susto de uma vida. Vá, com o susto de uma viagem.

Etiquetas: Africa, Islão, Marrocos

Tudo isto me intrigou. O que é feito dos sonhos de Biko e Mandela? E onde é que ficou a lição de humanidade da Truth & Reconciliation Comission? Porque é que esta nova África do Sul confina a minha segurança a uma cerca electrificada? Acabei por adormecer a pensar neste filme a preto e branco.

Tudo isto me intrigou. O que é feito dos sonhos de Biko e Mandela? E onde é que ficou a lição de humanidade da Truth & Reconciliation Comission? Porque é que esta nova África do Sul confina a minha segurança a uma cerca electrificada? Acabei por adormecer a pensar neste filme a preto e branco.

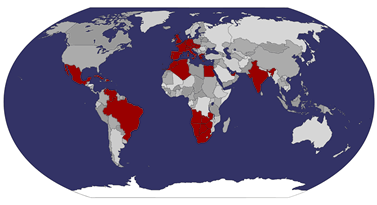

Maroon

Maroon