Life Support System

Ou porque as acho indispensáveis ou porque podem fazer falta ou simplesmente porque nem ocupam muito espaço. Na realidade, elas vão porque sim. Vão porque sempre foram.

Posso estar apertado num avião e ter que aterrar no meio de 38 graus centígrados. Mas uma coisa eu garanto: as minhas botas Timberland estão calçadas. Adoro-as. Atravessaram comigo um rio marroquino infestado de bilharzíase (sem deixarem entrar uma gota), protegeram-me das cobras no capim do Botswana e suportaram um dilúvio nas Terras Altas da Escócia (sem deixarem entrar uma gota). Acho que isso faz delas minhas amigas. E se nada disto tivesse acontecido, gostava delas na mesma. Muito.

Posso estar apertado num avião e ter que aterrar no meio de 38 graus centígrados. Mas uma coisa eu garanto: as minhas botas Timberland estão calçadas. Adoro-as. Atravessaram comigo um rio marroquino infestado de bilharzíase (sem deixarem entrar uma gota), protegeram-me das cobras no capim do Botswana e suportaram um dilúvio nas Terras Altas da Escócia (sem deixarem entrar uma gota). Acho que isso faz delas minhas amigas. E se nada disto tivesse acontecido, gostava delas na mesma. Muito. Coisa número 2: a lanterna Maglite. Comprei-a por dar a melhor iluminação. Vim depois a saber de um assaltante em Joanesburgo que ficara KO por ter levado com uma na cabeça. Rebentou-se toda ao cair no chão, mas isso nada retira à multidisciplinaridade do objecto. Seja como for, é tão boa que substitui os faróis de um carro. E depois tem o peso certo que uma lanterna deve ter.

Coisa número 2: a lanterna Maglite. Comprei-a por dar a melhor iluminação. Vim depois a saber de um assaltante em Joanesburgo que ficara KO por ter levado com uma na cabeça. Rebentou-se toda ao cair no chão, mas isso nada retira à multidisciplinaridade do objecto. Seja como for, é tão boa que substitui os faróis de um carro. E depois tem o peso certo que uma lanterna deve ter. Já o meu canivete Opinel foi encontrado em Florença num Fiat de aluguer. A partir daí, nunca mais deixou de ir comigo para fora. Eu sei que a Fátima pode ter razão: depois do encontro com os detectores de metais do Museu do Vaticano, porque é que insisto nestas companhias? Mas imagine-se que eu precisava dele um dia. Aí, dava mais jeito se ele estivesse ao pé de mim, certo?

Já o meu canivete Opinel foi encontrado em Florença num Fiat de aluguer. A partir daí, nunca mais deixou de ir comigo para fora. Eu sei que a Fátima pode ter razão: depois do encontro com os detectores de metais do Museu do Vaticano, porque é que insisto nestas companhias? Mas imagine-se que eu precisava dele um dia. Aí, dava mais jeito se ele estivesse ao pé de mim, certo?

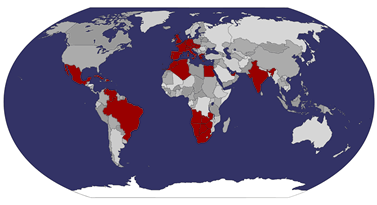

Maroon

Maroon